Dass die Gesundheitsversorgung im psychischen Bereich am Limit ist, stellte niemand infrage. Doch die Situation ist komplex und paradox, wie am Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik Ende November rasch klar wurde.

Zündstoff zum Auftakt

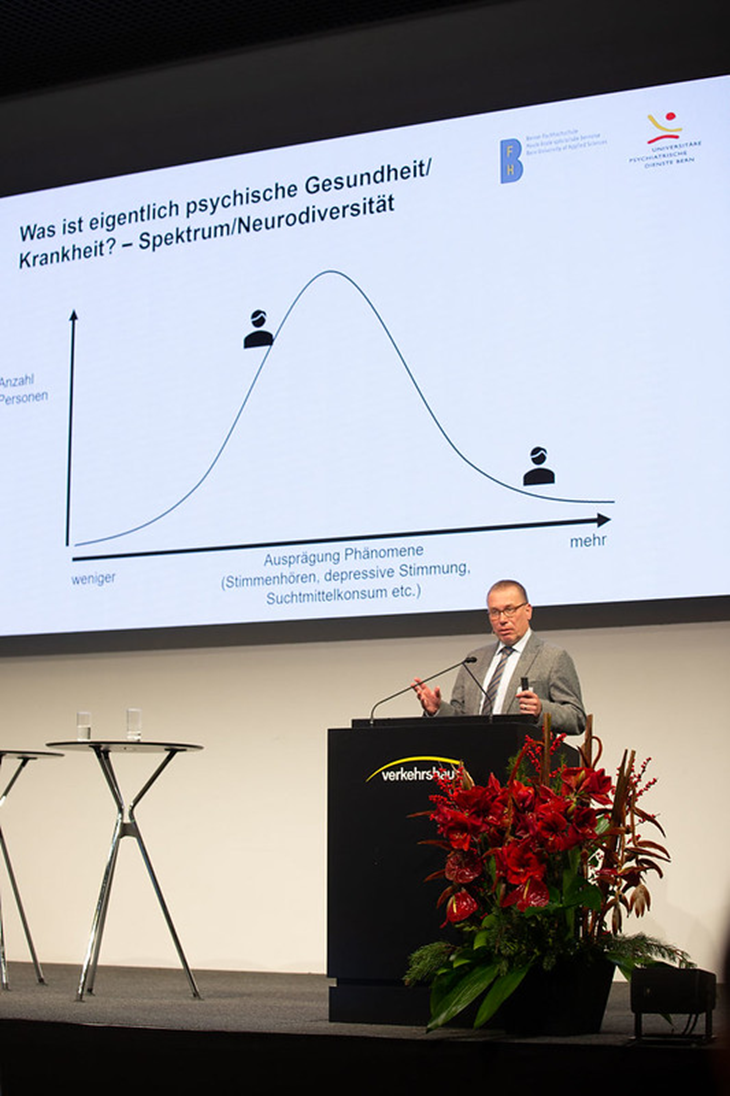

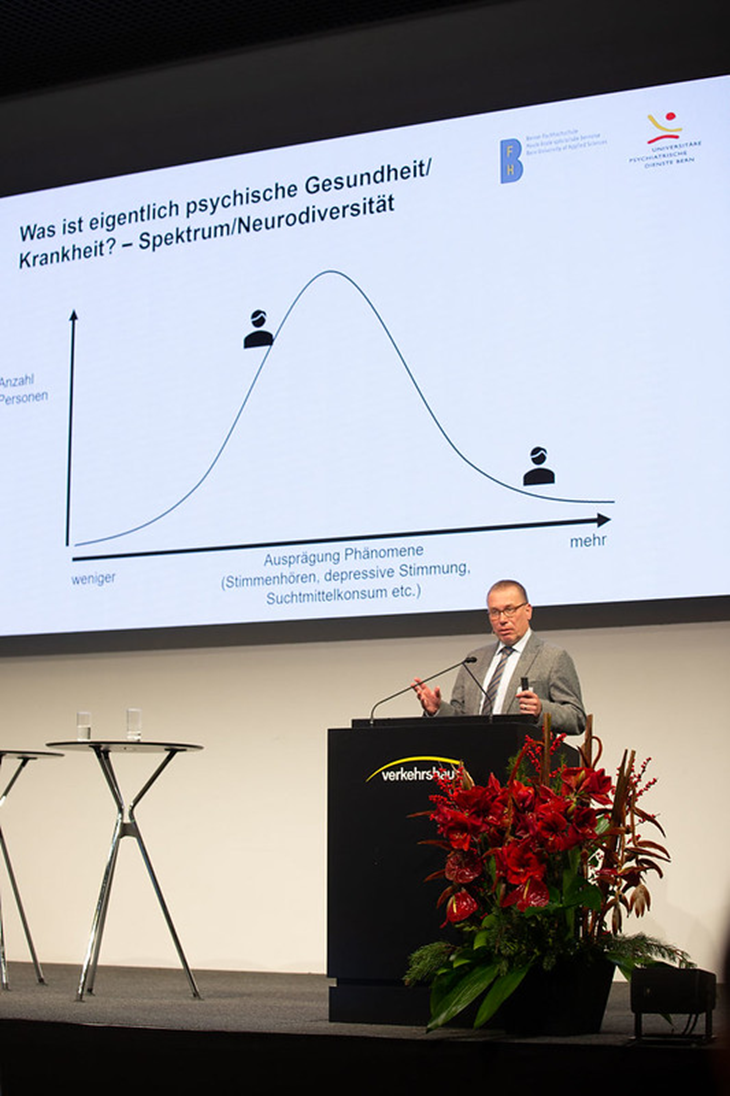

Der Soziologe Dirk Richter, Professor für psychiatrische Rehabilitationsforschung an der Berner Fachhochschule, eröffnete den Reigen der Referenten. Richter, der seine Laufbahn als Pflegefachmann mit Ausbildung in der Psychiatrie begann, beschrieb die Problemlage. Ebenso wie bei vielen physischen Krankheiten werden bei psychischen die Grenzen zwischen gesund und krank sozial gezeichnet. Sie sind fliessend. Als Beispiel nannte Richter die Grenze bei Indikatoren wie zwischen hohem und niedrigem Cholesterin. Was gesund ist und was krank, wird ebenfalls mehr oder weniger willkürlich durch Fachgesellschaften festgelegt.

Ein weiteres Beispiel für die fliessende Grenze zwischen gesund und krank sind auch die Suchtmittel, die weit verbreitet sind. 13 bis 15 % der Menschen hören im Laufe ihres Lebens Stimmen, und viele leiden unter depressiven Verstimmungen. Dies macht die Diagnose sehr anspruchsvoll, stellte Richter fest: «Letztlich ist es Willkür, was als krank gilt.» Die Leiden jedoch, die die Menschen erleben, sind real und brauchen Unterstützung.

Richter ging der Frage nach, wieso die Strukturen überlastet sind. Ein Teil des Anstiegs der Inanspruchnahme kann durch die Pandemie erklärt werden. Pandemieeffekte sind auch im Ausland messbar. Besonders gross ist die Nachfrage bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen. Ein weiterer Teil der Erklärung ist laut Richter der Trend zur Psychologisierung: «Wir alle denken mehr über unsere psychische Gesundheit nach.» Während seine Grossmutter und deren Generation, überspitzt gesagt, «keine Psyche hatten» und nur funktionierten. Teil des Problems ist gemäss Richter weiter, dass psychiatrische Therapien nicht wirklich wirksam sind. In Doppelblindstudien, etwa im Vergleich zu Placebo, erweisen sich sowohl Pharmakotherapien wie Psychotherapien nicht einmal als moderat effektiv. Das sei eine Tatsache, die von Fachleuten aus nachvollziehbaren Gründen wenig angesprochen würde. Richter sprach Klartext. Die Zunahme der Zwangsmassnahmen sei ein Indikator für eine psychiatrische Versorgung, die nicht gut funktioniere. Effektive ambulante Behandlungsansätze dagegen würden durch das System nicht angemessen finanziert. Letztlich stünden oft Armut und soziale Exklusion in Verbindung mit psychischen Erkrankungen, schloss Richter seine nüchterne, explosive Analyse. Der Zusammenhang könne in beide Richtungen gehen, betonte er zum Schluss seines Referats: «Armut kann psychisch sehr belastend sein, und psychische Probleme können zu Armut führen.»

Dirk Richter, Professor für psychiatrische Rehabilitationsforschung an der Berner Fachhochschule, eröffnete den Kongress: «Letztlich ist es Willkür, was als krank gilt.»

Dirk Richter, Professor für psychiatrische Rehabilitationsforschung an der Berner Fachhochschule, eröffnete den Kongress: «Letztlich ist es Willkür, was als krank gilt.»

Betroffene als Expertinnen

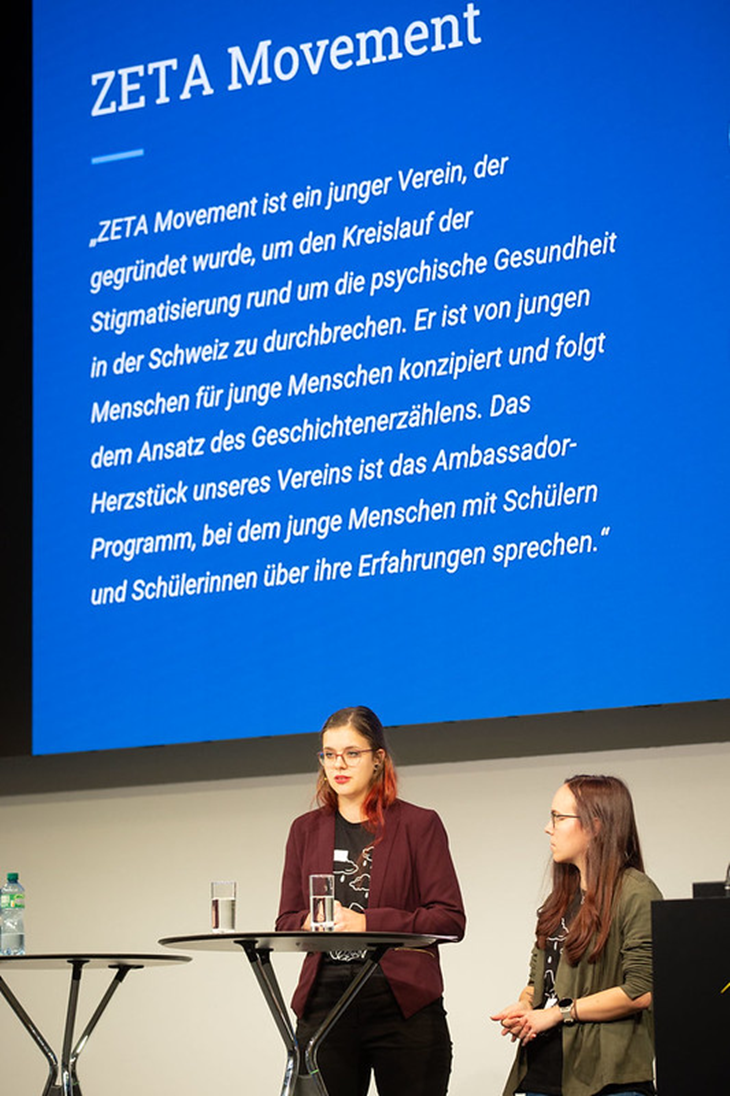

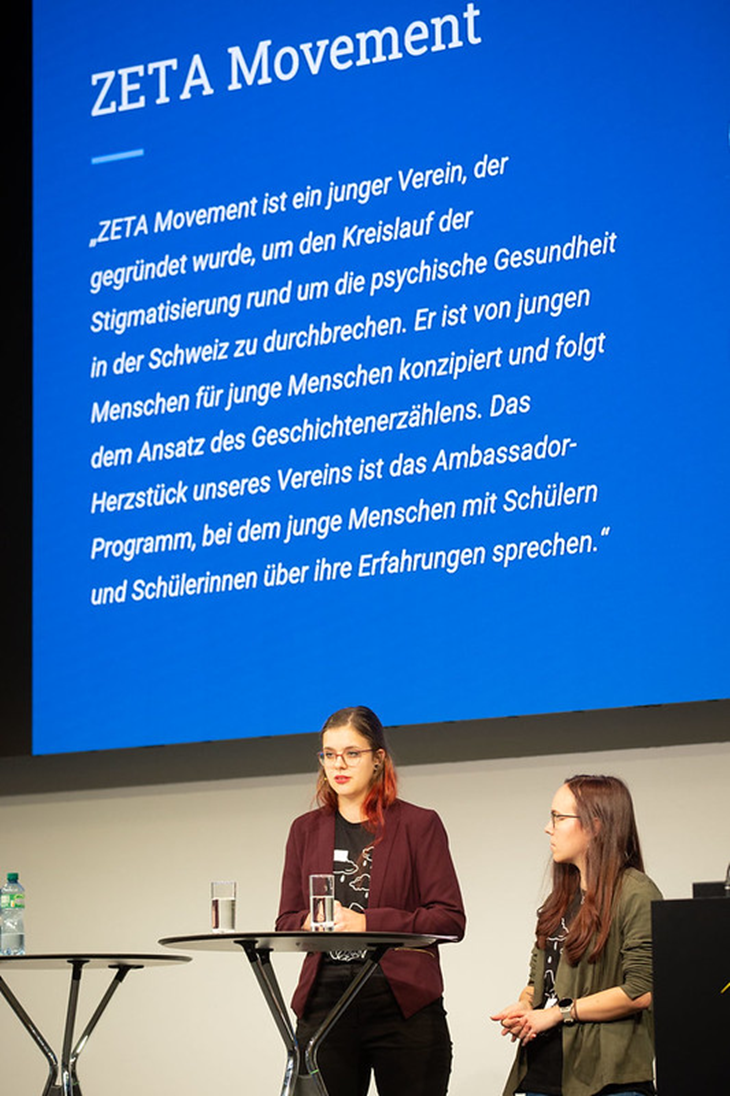

Mit Patrizia Gisler und Anja Waeber vom Verein «Zeta Movement» traten zwei Betroffene als Expertinnen auf. Die Bewegung hat sich die Entstigmatisierung von psychischen Leiden auf die Fahnen geschrieben. Mit Schulbesuchen und über Geschichten sensibilisieren die jungen Leute der Bewegung andere junge Leute.

Die Bewegung fordert unter anderem, dass Betroffene nicht aus ihrer Umgebung herausgerissen werden, um therapiert zu werden. Eindrücklich schilderten die jungen Frauen, die mittlerweile im Berufsleben Fuss gefasst haben, wie sie persönlich auf ihrem Leidensweg mitunter mit dem System kämpften. Die jungen Frauen bestätigten das Bild, dass es zwar die Strukturen gibt, dass sich diese aber nicht immer dort befinden, wo sie gebraucht werden. Bei psychiatrischen Vorfällen sei neben der Nähe auch die Sprache oft ein Problem. Zum Beispiel ist es nicht immer möglich, auf Anhieb mit einer Ärztin in der eigenen Muttersprache zu sprechen. Eine besorgniserregende Entwicklung geschieht in den sozialen Netzwerken. Davon sind speziell wiederum junge Frauen betroffen, was eine unheilvolle Dynamik verschlimmert. Als Grund wurde der Starkult ausgemacht, wodurch Jugendliche leicht in den Einfluss von falschen Vorbildern geraten können. So gilt es mitunter als cool, mit einem Leiden Likes zu generieren und dank einer Krankheit Aufmerksamkeit zu erregen. Solche perversen Effekte in der virtuellen Parallelwelt machen die Hilfe noch anspruchsvoller.

Anja Waeber und Patrizia Gisler vom Verein «Zeta Movement» traten für die Entstigmatisierung von psychischen Leiden ein.

Anja Waeber und Patrizia Gisler vom Verein «Zeta Movement» traten für die Entstigmatisierung von psychischen Leiden ein.

Paradoxe Versorgungssituation

Wie kann man verhindern, dass Jugendliche durch die Maschen fallen? Diese Frage stellte der Moderator Hannes Blatter den vier Referierenden auf dem Podium. Alle sollten möglichst kurz beantworten, was sich ändern müsse. Dirk Richter brachte in seiner Antwort das Problem der Versorgung auf den Punkt: «Man muss erst krank werden, bis man Hilfe bekommt.» In der paradoxen Versorgungssituation brauche es niederschwellige Angebote, so der Tenor. Die Ensa-Erste-Hilfe-Kurse von Pro Mente Sana wurden positiv erwähnt. Allzu oft wirke das Stigma eines psychischen Leidens so, dass viele Krankheiten unentdeckt und unbehandelt bleiben. Leute würden in eine Schublade gesteckt und allein gelassen. Dagegen gebe es ein wirksames Mittel, lautete das Fazit des Podiums: offen und rasch über Probleme sprechen, je früher, desto besser.

Auf dem Podium am Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik stand die Versorgungslage der Psychiatrie zur Debatte (von links): Urs Hepp, Anja Waeber, Hannes Blatter, Patrizia Gisler und Dirk Richter.

Auf dem Podium am Luzerner Kongress Gesellschaftspolitik stand die Versorgungslage der Psychiatrie zur Debatte (von links): Urs Hepp, Anja Waeber, Hannes Blatter, Patrizia Gisler und Dirk Richter.

Fiktive Ärzte geniessen am meisten Vertrauen

Den Abschluss des Kongresses machte Niklas Baer, Leiter WorkMed, Psychiatrie Baselland. Baer legte den Finger auf den wunden Punkt der Arbeitswelt: den stetigen Anstieg der Krankschreibungen aus psychischen Gründen. «Warum eigentlich?», lautete die Ausgangsfrage des Forschenden.

Positiv hielt Baer fest, dass Erwerbstätigkeit psychisch protektiv ist. Eine feste Arbeitsstelle sei wohl der wichtigste Schutzfaktor. Wie Befragungen von Psychiatern zeigen, sind Erwerbstätige durchs Band viel weniger lang in Behandlung und genesen besser als Menschen, die keine Arbeit haben. Baer befragte in seinen Arbeiten auch systematisch die Arbeitgeber und zeigte aus seiner Forschung einige eklatante Stellen auf, wo das System offensichtlich versagt. Gründe liegen in der seltenen Kooperation zwischen Psychiatern und Arbeitgebern, in einem zu engen Behandlungsverständnis und in gegenseitigen Vorurteilen. So wurden Arbeitgeber in einem Experiment dazu befragt, welchen Ärzten sie bei Krankschreibungen eher vertrauen würden. Dem «Plasmologen», den es gar nicht gibt, wurde am meisten vertraut, mehr als Chirurgen, Psychiatern oder Hausärzten.

Baers Arbeiten zeigen auch, dass Psychiater, je nach Rolle, die sie einnehmen, Einzelfälle in Bezug auf ihre Arbeitsfähigkeit anders beurteilen. Wenn sie theoretisch als Gutachter befragt werden, sehen sie etwa signifikant weniger Funktionseinschränkungen, als wenn sie ihre eigenen Patienten beurteilen. Bei den eigenen Patienten sehen sie auch dort erhebliche Einschränkungen, wo sie diese theoretisch als unerheblich erachten. Und je länger die therapeutische Beziehung dauert, desto mehr Sorgen machen sich die Ärzte. Dies zeigt ihr Engagement, führt aber oft zu Stellenverlust oder Barrieren beim Wiedereinstieg.

Zentraler Kontakt zwischen Arbeitgeber und Arzt

Baer formulierte schliesslich den neuen Mindset, den es brauche. Es brauche eine Psychiatrie, die näher am Arbeitsmarkt sei, forderte er. Die Therapie sei das Mittel und die Erwerbstätigkeit der Zweck – nicht etwa umgekehrt. Allzu oft würde die betriebliche Situation von behandelnden Ärzten ausgeblendet, aber auch Arbeitgeber hätten wenig Verständnis für die Medizin. Kurz: Die Kommunikation zwischen Arbeitgebern und Ärzten müsse verbessert werden: «Es gibt keine Tradition des Kontakts.» Auch hier ist der Lösungsweg also sehr ähnlich wie im Umgang mit gesundheitlichen Problemen, die plötzlich und schleichend auftauchen. Der Kontakt zwischen Arbeitgeber und Arzt sei nicht ein Punkt unter vielen, sondern zentral. Das Einverständnis des betroffenen Mitarbeitenden vorausgesetzt. Im Dialog könne man viel erreichen, sagte Baer: «Mit einem häufigen und partnerschaftlichen Kontakt ist extrem viel herauszuholen.»