«Bei HR-Generalisten steht die BVG-Thematik nicht zuoberst auf der Agenda»

Flexible Beschäftigung nimmt zu. Viele Unternehmen haben ihre HR-Strategien und auch die berufliche Vorsorge noch nicht darauf ausgerichtet, sagt Marcel Oertig im Interview.

«Vertrauen ist eine zuversichtliche Entscheidung für Verletzlichkeit», fasst Eller seine Definition von Vertrauen zusammen. Mit Vertrauen gingen Menschen zwar Risiken ein, aber ohne Vertrauen bzw. Kooperationsfähigkeit wäre ein soziales Zusammenleben kaum möglich. Die Fähigkeit, Interaktionen in Vertrauen und Kooperation umzuwandeln, sei ein Erfolgsfaktor für Unternehmen.

Um Vertrauen zu entwickeln, empfahl Eller, sich mit folgenden Leitfragen zu beschäftigen. Die Reflexion über Vertrauen starte mit den handelnden Personen: Wer muss wem vertrauen, um bestimmte Ziele zu erreichen? Die Worin-Frage möge ein wenig überraschen, betrachteten Menschen Vertrauen doch häufig als etwas Grundsätzliches: Man vertraue sich oder eben nicht. Eller führte aus, dass dies allerdings nicht ganz korrekt sei. Normalerweise richte sich Vertrauen auf spezifische Handlungen und Ziele, andere seien wieder ausgenommen – so wie man beispielsweise nicht jeder Person zutraue, dass sie in der Lage sei, eine Waschmaschine zu reparieren. Beim Aufbau einer Vertrauensarchitektur sei es deshalb wichtig, auch eine spezifische Antwort dafür zu definieren, bei welchen Themen Kunden oder Mitarbeitende Vertrauen haben sollten.

Als nächsten Reflexionsschritt empfahl Eller, konkret zu überlegen, wie sich das gewonnene Vertrauen ausdrücken wird. Wenn man dies messen könne, umso besser. Dabei brächten Selbstauskünfte von Kunden oder Mitarbeitenden wenig; zuverlässiger auswertbar seien verhaltensbasierte Metriken.

Schliesslich stelle sich noch die Frage nach dem Weshalb – dem Grund, warum Kunden oder Mitarbeitende dem Unternehmen vertrauen. In der Forschung werden drei zentrale Voraussetzungen für Vertrauen genannt, so Eller, die sich mit den Stichworten Können, Wollen, Einschätzen zusammenfassen liessen. Alle drei Voraussetzungen müssten gegeben sein, sonst falle Vertrauen in sich zusammen. Kann man beispielsweise jemanden gut einschätzen, sei es einfacher, dieser Person zu vertrauen.

Für jede dieser Voraussetzungen wirken grundlegende Mechanismen (siehe Kasten), die es für eine Vertrauensarchitektur zu bearbeiten gelte.

Benevolenz: Du bist mir wichtig. Die Kunden oder Mitarbeitenden müssen die Erfahrung machen, für das Unternehmen wichtig zu sein, und dass ihre Interessen im Mittelpunkt stehen.

Integrität: Ich bin, wie es scheint. Integrität, also Ehrlichkeit, ist ein besonders fragiler Faktor. Wer einmal gelogen hat und dabei erwischt wurde, hat es schwer, wieder als glaubwürdig zu gelten.

Interessen: Wir sitzen alle im selben Boot. Hier geht es darum, glaubhaft zu vermitteln, dass man gemeinsame Interessen verfolgt. Dies ist in manchen Geschäftsmodellen nicht immer einfach, beispielsweise bei einem Versicherungsfall. Solche Brüche sollten soweit wie möglich minimiert werden.

Karma: Es gibt Konsequenzen. Wenn es Mechanismen gibt, die signalisieren,

dass es Konsequenzen gibt, ist es einfacher, Vertrauen aufzubauen. Online-Bewertungssysteme, mit denen schlechte Leistungen eines Anbieters transparent werden, können hier als Beispiel genannt werden.

Reziprozität: Ich vertraue Dir auch. Ein effektiver Mechanismus zum Vertrauensaufbau besteht darin, anderen einen Vertrauensvorschuss entgegenzubringen.

Fähigkeiten: Ich kann das. Die Kompetenzen, auf denen Vertrauen basiert, müssen vorhanden sein.

Verlässlichkeit: Ich kann das immer. Die Kontinuität bei der Erbringung von Leistungen, auf denen Vertrauen basiert, sollte gegeben sein. Dies gilt auch in Zeiten von Veränderungen; die notwendigen Kompetenzen müssen sich mitentwickeln.

Erfahrung: Du kennst mich. Vertrauen in langjährige Leistungs- und Vertrauenswürdigkeit hilft für die Einschätzung: Beispielsweise kennt man dies von vertrauten Brands. Dieser Wirkmechanismus setzt allerdings längere Entwicklungszeit voraus. Einfacher dagegen ist der Aufbau von Reputation.

Reputation: Andere kennen mich. Die Bewertung relevanter anderer Personen unterstützt Entscheidungssituationen. Dies kennt man beispielsweise von öffentlichen Produkt-Ratings im E-Commerce. Wichtig ist hier, dass die Bewertungen anderer genau in der Entscheidungssituation sichtbar werden.

Klarheit: Die Situation ist eindeutig. Je klarer die Informationen sind, die man erhält, umso einfacher fallen Entscheidungen.

Quelle: Vortrag Eller

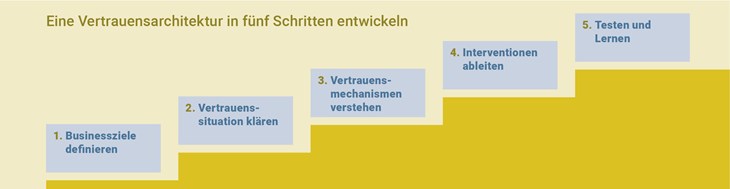

Eller empfahl für die Entwicklung einer Vertrauensarchitektur eine Vorgehensweise in fünf Schritten, beginnend mit der Zieldefinition und der Klärung der Vertrauenssituationen. Dieser Schritt umfasse die oben ausgeführten Reflexionsfragen: Wer wem worin weshalb vertraut und in welchem Verhalten sich dies ausdrückt.

In der dritten Phase werden die Vertrauensmechanismen auf die Ziele angewendet, sodass sich im vierten Schrittgenaue Massnahmen ableiten lassen, die in der letzten Phase getestet und schrittweise verbessert werden können.

Der Artikel basiert auf Vortragsaufzeichnungen anlässlich des Swiss Reputation Day am 22. April 2021, veranstaltet von CRO.Swiss.

Ausführlicher Artikel zum Thema auf der Website des Veranstalters: cro.swiss/reputation-und-vertrauen/

ist Sozialpsychologe und hat an der Ludwig-Maximilians-Universität München zu Entscheidungen promoviert. Er ist Experte für Behavioral Economics beim Beratungsunternehmen elaboratum.ch.

Flexible Beschäftigung nimmt zu. Viele Unternehmen haben ihre HR-Strategien und auch die berufliche Vorsorge noch nicht darauf ausgerichtet, sagt Marcel Oertig im Interview.

Eine Studie zur familien- und schulergänzenden Kinderbetreuung im Kanton Aargau hat aufgezeigt, dass Handlungsbedarf besteht. Um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern, will die Regierung prüfen, wie der Kanton die Gemeinden in diesen Aufgaben unterstützen kann.

vps.epas | Postfach | CH-6002 Luzern | Tel. +41 41 317 07 07 | info@vps.epas.ch